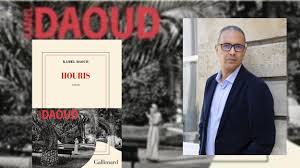

Couronné par le Goncourt pour Houris, Daoud affiche dès le début son objectif : faire abolir les mesures de réconciliation postérieures à la guerre civile et à une victoire sur les islamistes qui ne lui semble qu’apparente. Pourquoi pas ? Ce sujet regarde les Algériens. À supposer qu’il pratique l’amnésie, ce pays n’en détient pas le monopole.

Ce roman français est publié ICI, alors qu’un vent d’islamophobie semble balayer l’automne culturel hexagonal à grand renfort notamment de bandes dessinées caricaturales. Or, irrésistiblement, sa lecture évoque un syllogisme antique :

« tous les hommes musulmans sont d’horribles machistes, or l’auteur est un homme musulman, donc l’auteur est… »

Le personnage principal est pour sa part une femme. Victime du FIS dans son enfance, elle est muette. Dans la première partie, « la guerre entre (son) Salon Shéhérazade et la mosquée du cercueil » est décrite de manière particulièrement manichéenne. Si chacun collabore au maintien d’un ordre faussement

ancestral, ce serait qu’« on ne combat pas Dieu, c’est-à-dire les hommes dans ce pays » (p.80). Comme si l’Algérie avait besoin d’un grand frère du nord pour (re)prendre en main son destin.

Cette lecture paternaliste et colonialiste est d’autant plus légitime que Gallimard publie ce roman en pleine crise diplomatique avec l’Algérie suite à la reconnaissance du fait accompli au Sahara occidental. Notre pays élève une statue au tortionnaire Bigeard. Au sujet de la guerre d’indépendance, Daoud énonce

qu’elle « semble être une dame âgée très riche et très sourcilleuse de ses bijoux » ou évoque « ces vieillards qui prétendent avoir vaincu la mort française ». C’est problématique pour une publication de Gallimard. Car les Cazeneuve et les Le Drian de l’époque ont organisé le déplacement forcé de millions de personnes, toléré crimes de guerre, torture systématique, usage du napalm potentiellement générateur de crimes contre l’humanité… La mémoire française a refermé cette plaie dont aucune œuvre primée n’a exploré la douleur…

Pour autant, peut-on derechef blâmer l’académie Goncourt d’avoir donné suite à la proposition de Gallimard ? L’écriture de Daoud donne de l’épaisseur à ses personnages ; l’affrontement littérairement vain entre le salon de coiffure (confondant libération de la femme et soumission aux prescriptions des magazines de mode) et la mosquée cède la place à une quête des origines et au long monologue d’un libraire ambulant analphabète… Un unique personnage masculin sympathique enfin rencontré au bout de 150 pages. L’auteur sait se montrer l’héritier de générations de conteurs. Par exemple avec l’histoire d’un soldat né au bord de la mer qui réquisitionne un livre illustré de poissons.

Il se fait l’écho aussi de populations rurales coincées entre les exigences des deux camps, victimes de diverses méprises, comme dans toute guerre, notamment civile.

Le reste est une longue quête d’identité mélangeant invraisemblances et notations pertinentes. Un exemple de celles-ci : « attentives à ma manière de m’asseoir et à ce que je regarde en premier chez elles. Dans les intérieurs algériens, il y a un protocole à suive… » (p.331).

On appréciera moins la fin et des controverses entre viande d’âne et viande de mouton qui deviennent pesantes, même pour le lecteur. Un peu d’humour, dont l’auteur semble alors totalement dépourvu, aurait ajouté une dose de tendresse sans nuire à l’efficacité de la critique. L’odeur des animaux de boucherie

semble d’ailleurs obséder l’auteur et parcourir le livre du début à la fin. L’héroïne choisira-t’elle alors la vie et l’avenir ?

Olivier RUBENS

![Industriels et banquiers, la collaboration – entretien exclusif avec Annie Lacroix-Riz [ @cafe_marxiste ]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/06/20250618-collaboration-occupation-industriels-banquiers-capitaliste-annie-lacroix-riz-350x250.jpg)

![[12/07 – Paris ] »Philosophie marxiste et révisionnisme au XXIe siècle » avec Garbiel Rockhill (USA), Georges Gastaud (France) [ @Café_marxiste ]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/07/Cafe-marxiste_ROCKHILL_GASTAUD-120x86.jpg)